Il paradosso del Napoli: la sede legale sul Mandracchio e lo stadio che non ci sarà mai

"Frattaglie – Il pallone visto dal lato storto", la rubrica dissacrante e appassionata in cui Vincenzo Imperatore racconta il calcio con osservazioni sparse, provocazioni e lo sguardo libero del tifoso, questa settimana analizza il paradosso di un Napoli che ha la sede legale domiciliata in via del Maio di Porto, sul suolo dell’antico Mandracchio dove nasceva il primo campo azzurro, mentre da vent’anni insegue lo stadio “di proprietà” che non arriverà mai.

Via del Maio di Porto è una via che non si nota.

Non è una di quelle strade che ti metti in tasca nei racconti, non ha vetrine instagrammabili né palazzi monumentali. È una piega del porto, un corridoio tra uffici, studi professionali, parcheggi, asfalto. Eppure lì, in uno di questi studi, al civico 9, è domiciliata la sede legale della SSC Napoli.

Forse non lo sa neppure il presidente De Laurentiis.

Forse non lo sanno nemmeno i professionisti che ospitano quell’indirizzo. Ma se qualcuno li costringesse a fare una cosa antica e rivoluzionaria, tipo affacciarsi al balcone e guardare giù, scoprirebbero una piccola vertigine di geografia sentimentale.

Perché lì sotto, esattamente lì, c’era il Mandracchio.

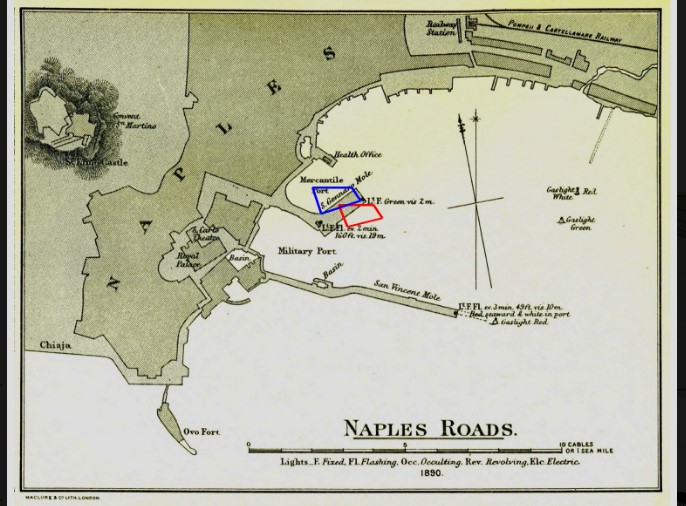

Un fazzoletto di porto, un bacino oggi inghiottito dal cemento, che sulle mappe di fine Ottocento appare come una ferita d’acqua incastonata tra il molo e la città. È bastato sovrapporre una carta del 1890 allo screenshot di Google map per capire che la sede legale del Napoli oggi grava, metaforicamente, sul primo campo della sua storia. Un campo sgangherato, accidentato, rubato al lavoro portuale e al vento del mare. Un campo più immaginato che progettato, ma pur sempre un campo.

Lì dove i ragazzi tiravano due linee con il gesso sulla banchina, oggi passano muletti, container, auto in fila per l’imbarco. Dove volavano palloni zoppi e maglie sudate, adesso ci sono badge, regolamenti di sicurezza, varchi doganali. Il Mandracchio è stato riempito di terra, livellato, normalizzato. Ma se chiudi gli occhi, il rettangolo riappare: porte improvvisate, il castello come curva B naturale, le navi come gradinate provvisorie, il mare a fare da raccattapalle cattivo quando la palla finiva troppo larga.

E qui arriva la parte ironica, quasi crudele.

Da vent’anni il presidente prova a convincerci che costruirà un altro campo, l’ultimo, quello definitivo: lo stadio “di proprietà”, l’arena autonoma, la cattedrale del calcio moderno con naming rights, skybox e forse pure il sushi in tribuna. Ogni volta cambia il luogo: Fuorigrotta rinnovato, area ex Bagnoli, periferie da rigenerare, progetti “in autonomia” (ultimo nell’area del Caramanico), senza vincoli, senza lacci e lacciuoli. E noi, puntualmente, ci ritroviamo con le stesse due cose: un’intervista e un’altra promessa. Mai neppure un rendering.

Tra l’altro è da tempo che sostengo che, per il bene del patrimonio della famiglia De Laurentiis (che non è quello di Hartono, proprietario del Como, e neppure quello di Iervolino, patron della Salernitana) e per la sostenibilità economico-finanziaria del Napoli, sarebbe preferibile che il club operasse dei chiari trade off nelle scelte di investimento: stabilire cosa viene davvero prima e cosa può attendere.

Il paradosso è questo: sulla testa del Napoli c’è un indirizzo che poggia metaforicamente sul primo campo della sua storia, concreto, disegnato davvero a forza di passi e calci; intorno al Napoli c’è un dibattito infinito su un campo che non c’è, che vive solo in conferenza stampa, nei comunicati, nelle frasi in cui il verbo è sempre al futuro e mai al presente.

Se De Laurentiis un giorno decidesse di prendersi un quarto d’ora di tregua dai contratti televisivi, dalle minacce di “portare il Napoli altrove”, dai contenziosi con il Comune, basterebbe poco: aprire una finestra, affacciarsi da quel balcone di via del Maio di Porto e guardare dove ha messo i piedi (come sede legale) la sua stessa società. Non vedrebbe un project financing. Vedrebbe la memoria.

Vedrebbe il luogo dove il calcio non era ancora “industry”, ma scusa per marinare il lavoro, per mischiarsi tra scaricatori, ragazzini con i pantaloni arrotolati, marinai di passaggio. Vedrebbe l’idea scandalosa che il campo appartiene tanto anche a chi lo consuma, lo maltratta, lo rende vivo a furia di scivolate. Capirebbe che il primo campo del Napoli è nato senza planimetrie, senza gara europea, senza advisor: è nato perché qualcuno ha detto “qui giochiamo” e il resto è venuto dietro.

Forse, facendo quel piccolo esercizio di geografia emotiva, il presidente diventerebbe più concreto anche sul famoso “ultimo campo”. Perché non si può raccontare all’infinito uno stadio che potrebbe non esistere quando sei seduto sopra un campo che è esistito davvero. Non puoi chiedere alla città di immaginare eternamente un futuro di acciaio e vetro se non sei disposto a sporcarti le scarpe dove il passato ha mischiato fango, sale e polvere da porto.

Il Mandracchio oggi non lo vedi, ma c’è. Sta in quell’asimmetria tra le mappe antiche e le mappe digitali, nelle sovrapposizioni che rivelano come la città cresca sempre per riempimenti: di terra, di cemento, di chiacchiere. Sta nel fatto che il Napoli, legalmente, abita proprio dove un tempo giocava senza saperlo. Sta nel cortocircuito tra una sede che guarda il mare e una proprietà che continua a parlare di “stadio nuovo” come se fosse un miraggio e non una decisione.

Forse il punto è tutto qui: prima di chiederci di credere nell’ennesimo plastico, bisognerebbe tornare per un attimo al Mandracchio. Non per nostalgia folcloristica, ma per rimettere i piedi per terra. Ricordarsi che il calcio nasce dall’atto semplice e scandaloso di tracciare due righe e dire: “questo è il nostro campo”.

Da quel balcone di via del Maio di Porto, il presidente potrebbe, almeno una volta, vedere il primo campo del Napoli invece di limitarsi a farci immaginare l’ultimo. E chissà, magari scendendo le scale, facendo due passi in mezzo a quel perimetro invisibile, troverebbe anche il coraggio di scegliere davvero dove, come e quando costruirlo. Su una mappa vera, non su una promessa ricorrente.