Neil Covone, il talento che seppe andarsene.

Nelle "Insolite coordinat"e, Luigi Guelpa racconta la storia laterale e controcorrente di Neil Covone, calciatore arrivato a sfiorare il centro della scena senza mai desiderarlo davvero. In un mondo che misura tutto in permanenza e visibilità, la sua è una lezione silenziosa sul valore del limite e del tempo giusto per uscire di scena.

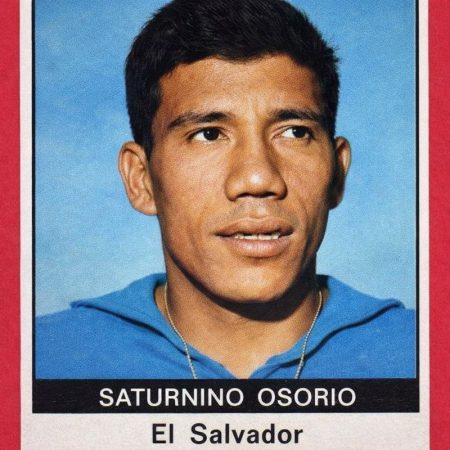

Neil Covone (il capitano nella foto) è uno di quei nomi che il calcio pronuncia a bassa voce, quasi per educazione, prima di lasciarli scivolare via. Non perché manchi il talento, ma perché manca la volontà di restare. E nel calcio, come nella vita, restare è spesso più difficile che arrivare. E’ nato nell’agosto del 1969, quando il mondo correva e l’America non aveva ancora deciso se il calcio fosse un gioco serio o un vezzo importato. Covone cresce in mezzo a quel dubbio, con un pallone tra i piedi e un fratello maggiore davanti, come un sentiero già tracciato ma non obbligatorio. A lui non interessa la scena, gli interessa il centro: stare in mezzo, capire prima degli altri dove finirà la palla, e magari non finirci affatto sotto i riflettori.

All’università impara il mestiere con disciplina e silenzio. Diventa capitano senza proclami, leader senza retorica. Gli danno premi, riconoscimenti, titoli che luccicano un attimo e poi scoloriscono. Lui li accetta come si accetta un complimento educato e nulla più. Il cuore arriva lontano, nel deserto dell’Arabia Saudita, con una nazionale giovanile che nessuno aspetta e che invece sorprende tutti. Covone è il capitano, investitura che gli pesa addosso come una responsabilità più morale che tecnica. Gli Usa arrivano quarti, che è un modo elegante per dire “quasi”, ma a vent’anni il quasi ha ancora il sapore del possibile.

Poi c’è la nazionale vera, quella dei grandi, dove non basta capire il gioco: bisogna anche imporsi. Covone entra, esce, guarda. Gioca poco, abbastanza per sentire l’odore dell’erba internazionale, non abbastanza per lasciare impronte. Eppure viene scelto per i Mondiali italiani del 1990. L’Italia, le notti magiche, gli stadi pieni. È lì, dentro la rosa, ma non dentro il campo. Vede tutto da vicino, senza toccare nulla. Forse è in quei giorni che Covone decide davvero. Non lo dice, non lo annuncia. Lo capisce. Capisce che il calcio può essere una vita, ma non la sua vita. Torna a casa, gioca ancora un po’, per rispetto, per inerzia, per educazione verso sè stesso. Ma il gesto non è più lo stesso, manca quella rabbia necessaria a restare aggrappati.

E allora smette. Un anno dopo il Mondiale chiude il sipario, senza drammi. Studia legge, sceglie un’altra fatica, un altro campo dove il confronto è meno fisico ma più definitivo. Diventa un avvocato di successo, uno che argomenta invece di contrastare, che vince senza dover correre novanta minuti.

Neil Covone resta così: un uomo che ha visto il massimo da molto vicino e ha avuto il coraggio, raro, di dire basta. Non ha inseguito il rimpianto, non ha fatto pace con la nostalgia perché non ne aveva bisogno. Alcuni nascono per durare, altri per capire quando è il momento di andare via. Lui lo ha capito presto. E forse, proprio per questo, ha vinto davvero.

Compresa quella parcella da cinquemila dollari a consulenza, cifra secca e definitiva, come a dire che anche le parole, quando contano davvero, hanno un prezzo.